- Arabellion

- Was vom Frühling bleibt

- Tunesien

- Libyen

- Ägypten

- Jordanien

- Karte

- Kommentare

Alles auf Anfang

Libyen muss nach dem Ende Gaddafis erst staatliche Strukturen aufbauen.

Der Optimismus ist groß, doch die Sicherheitslage bleibt fragil.

Islam Samir Hanafi aus Misrata

vor dem Gaddafi-Denkmal

Das Bild: Gaddafis Monument

Der italienische Fotograf Marco Salustro über sein Bild, das einen jubelnden Libyer an der ehemaligen Residenz Gaddafis zeigt:

„Als ich in Bab el Aziziya ankam, waren die Kämpfe bereits zu Ende. Nur hin und wieder war noch Flugabwehrfeuer zu hören. Das Monument, eine Hand, die einen US-Jet zerquetscht, hatte Gaddafi nach den Angriffen im Jahr 1986 bauen lassen. Die Leute haben vor dem Denkmal gefeiert, manche sind hinaufgestiegen. Andere haben in dieser Zeit den Palast geplündert. Als die Aufnahme am Nachmittag des 23. August entstand, hatten wir alle das Gefühl, dass der Krieg endlich zu Ende war. Aber die Kämpfe sollten noch andauern. In Tripolis gab es später immer wieder Zusammenstöße, und die Schlacht von Sirte sollte erst noch bevorstehen. Zum ersten Mal hatten sich an diesem Tag allerdings klar die Kraftverhältnisse verschoben: Bab el Aziziya – mit seinem dreifachen Mauerwall ein Symbol der Stärke des Regimes – wurde ausgelöscht, und wir alle konnten zumindest ein Ende des Krieges erahnen.“

Marco Salustro im Internet

Was muss das für eine Wut gewesen sein. Nichts als Trümmer haben sie hinterlassen. Wie krauses Haar wächst der Stahl aus den Betonruinen, bunkerbrechende Bomben haben die Erde aufgerissen, darunter öffnet sich ein Labyrinth aus Tunneln und Schächten. Auf einen Hügel aus Schutt haben sie das Gerippe eines ausgebrannten Kleinwagens gehievt, als wäre es eine Warnung. Gaddafis Festung Bab el Aziziya in Tripolis ist nur mehr ein gigantisches Trümmerfeld. Das Symbol für Gaddafis Größenwahn, ein Monument aus einem goldenen Arm, der in seiner Hand ein US-Kampfflugzeug zerdrückt, ist verschwunden. Ein Spielzeugpanzer aus Plastik liegt dort nun im Sand, ein Englischsprachbuch und eine Spielkarte, Kreuz vier. Jemand hat eine rosarote Kloschüssel aus einem der Badezimmer des Diktators geschleppt. Jetzt steht sie auf dem Trümmerfeld unter Palmen. Es waren die ehemaligen Rebellen, die nach dem Bürgerkrieg vollendeten, was die Bomben der westlichen Allianz begonnen hatten. Mit Bulldozern rissen sie die vier Meter hohen Mauern ein, als könnten sie damit auch die Erinnerung an 42 Jahre Gaddafi-Herrschaft auslöschen.

Dort, wo sich einst der Diktator verschanzt hatte, wohnt jetzt Ahmed Jummah. Jummah, 48 Jahre alt, lehnt an der Tür eines der wenigen erhaltenen Gebäude am Rande des sechs Quadratkilometer großen Areals. Drinnen läuft das Fernsehgerät. Früher muss das ein Lager gewesen sein. Als er den Raum vor wenigen Monaten entdeckte, war er noch voller Müll und die Wände schwarz vor Ruß. Jummah ist einfach eingezogen. Er hat die Wände neu gestrichen, einen Teppichboden verlegt und Mauern hochgezogen. Nun hat er aus einem Raum drei gemacht: Schlafzimmer, Wohnraum und eine kleine Küche.

Jummah war in jungen Jahren aus Kairo nach Libyen gekommen, weil er hier einen Job als Bauarbeiter fand. Inzwischen hat er seine Arbeit verloren. Das Leben in Tripolis aber ist teuer. 500 Dinar, fast 300 Euro, musste er zuletzt an seinen Vermieter bezahlen. „So viel Geld habe ich nicht mehr“, sagt er. Jummah ist nicht der Einzige, der in den Ruinen ein Obdach gefunden hat. Etwa 100 Familien, die nicht genug Geld für eine Wohnung in der Stadt haben, leben heute hier. So haben sich die Menschen wieder genommen, was ihnen gehört.

Libyen ist das widersprüchlichste Land des Arabischen Frühlings. Manchmal scheint es, als hätte das Land schneller als alle anderen den Weg der Demokratisierung eingeschlagen, dann macht es den Eindruck einer desolaten Nation, in der der Bürgerkrieg nie aufgehört hat. Heute rächt sich, dass Gaddafi aus Furcht um seine Macht keine starken staatlichen Institutionen zuließ. Dem Land fehlen immer noch funktionierende Verwaltungsstrukturen. Die Eingliederung der Aufständischen in die Armee kommt nur schleppend voran. Immer noch kontrollieren unabhängige Milizen ganze Regionen.

Libyen ist ein Land, in dem es kaum Verlässlichkeiten gibt, in dem rivalisierende Stämme ungehindert Kämpfe austragen, indem es Behörden oft nur auf Papier gibt und indem die Straßen von Autowracks gesäumt sind, weil sich niemand nach den Unfällen um das Abschleppen kümmert. Libyen ist aber auch der betagte Rebell, der sich mit einer unbeschreiblichen Würde plötzlich mitten auf die Straße stellt und den Verkehr in Bahnen lenkt. Libyen sind auch die Clananhänger, die aus dem Nichts auftauchen, um bei einem Streit für Ordnung zu sorgen, und die jungen Städter, die am Abend in den Cafés der historischen Altstadt von Tripolis Cappuccino trinken, als wäre es Rom an einem lauen Frühlingsabend. Libyen nach Gaddafi ist manchmal ein Traum und manchmal nur zum Weinen.

Es heißt, wer das Land verstehen will, muss Tripolis verlassen und in den Osten reisen. Die Küstenstraße führt vorbei an Homs und der Ausgrabungsstätte Leptis Magna, vorbei an Checkpoints, die ehemalige Rebellen aus gestapelten Schiffscontainern errichtet haben, bis ein endloser Konvoi aus ausgebrannten Panzern die Stadt Misrata ankündigt.

Die Rebellen von Misrata haben den Angriff auf Bab el Aziziya angeführt. Sie haben sich nicht nur deshalb unsterblich gemacht. Kein Ort wurde im Bürgerkrieg so gnadenlos belagert wie die drittgrößte Stadt des Landes. Drei Monate lang kämpften die Menschen gegen die Gaddafi-Truppen, sie trieben sie aus der Stadt hinaus, mussten sich wieder zurückziehen, kämpften von Haus zu Haus, um sie schlussendlich mithilfe der Nato-Bomben zu besiegen.

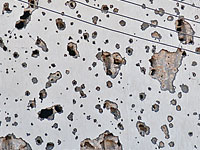

Die Kämpfe haben der Stadt ein neues Gesicht gegeben. An der Tripolis-Straße, der Hauptstraße, die in das Zentrum führt, rissen Mörsergranaten Löcher in die Häuser wie neue Fenster. Hier haben die Rebellen das vielleicht einzige Museum der arabischen Revolution eröffnet. Sie haben alles zusammengetragen, das an den Krieg in der Stadt erinnert. Zwei Krankenwagen, durchsiebt vom Maschinengewehrfeuer, ein Lkw des Regimes mit einer Scudrakete, Kisten voller Munition und die Beute aus Bab el Aziziya: Uniformen Gaddafis, seinen Gillette-Rasierschaum, Make-up, die handgefertigten Schlangenlederslipper, einen Krummdolch, das goldumrandete Porzellangeschirr aus dem Hause des Tyrannen. Und hier ist tatsächlich auch das Monument aus Bab el Aziziya. Der Arm ist viel kleiner, als er auf den Fotos wirkt. Das Gold ist abgeblättert, an den Sockel wurde die neue libysche Flagge gemalt.

Gaddafi-Monument

Rebellen haben nach der Eroberung von Tripolis das Denkmal nach Misrata gebracht.

In der vom Krieg gezeichneten Tripolis-Straße ist es nun Teil eines Museums.

Unternehmer

Abdallah Mostafa Shaham

»Wir waren wie Tiere. Nun sind wir Libyer wieder Menschen.«

Es ist nicht weit vom Museum zum Büro des Unternehmers Abdallah Mostafa Shaham. In Misrata sagt man, dass er nicht der ärmste Geschäftsmann in der Stadt ist. Auf jeden Fall ist er ein Bär von einem Mann, 40 Jahre alt, aber mit einem Gesicht wie ein Junge. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass Shaham auf Menschen schoss, zuerst mit einer Schrotflinte, dann mit schweren Waffen, die im Hafen aus dem bereits befreiten Bengasi ankamen.

Shaham sitzt hinter seinem riesigen Schreibtisch. Er spricht schnell und laut, manchmal springt er auf und geht zum Balkon, um zu zeigen, was das Regime mit seinem Misrata angerichtet hat. Shaham hat sein Leben, wie er sagt, „in die Hand genommen“, als Gaddafi die Demonstranten als Ratten bezeichnet hat. „Ratten“, sagt Shaham „er hat uns Ratten genannt, nicht Mäuse, sondern Tiere, die im dreckigen, dunklen Wasser leben.“ Dann steht Shaham von seinem Schreibtisch auf und geht zu einer Kommode. Dort stehen zwei Patronen. Eine 23-Millimeter-Kaliber-Patrone und eine mit 32 Millimeter. Er nimmt die größere in die Hand: „Damit wird normalerweise auf Flugzeuge geschossen“, sagt er und hält kurz inne. „Gaddafis Soldaten haben damit auf Menschen gezielt.“ Shaham hat in der Tripolis-Straße gekämpft, er hat dort Freunde verloren, und er erzählt von den beiden Journalisten Tim Hetherington und Chris Hondros, die er kennengelernt hat, bevor sie von Splittern einer Mörsergranate getroffen wurden und wenig später verbluteten. Er zieht sein T-Shirt hoch und zeigt auch seine Wunden. Dreimal wurde er im Laufe der Kämpfe angeschossen, immer noch hat er Metallsplitter im Rücken und im Nacken.

»Gaddafi hat es geschafft, dass ich Libyen hasste.«

Unternehmer Abdallah Mostafa Shaham

Sturm auf Gaddafis Palast

Als die Kämpfe zu Ende waren, hat Shaham seine Waffen niedergelegt und wieder in seinem Importunternehmen gearbeitet. Aber der Krieg hat das Land verändert. Shaham kann zum ersten Mal in seinem Leben eine Beziehung zu seinem eigenen Land aufbauen. „Gaddafi hat es geschafft, dass ich Libyen hasste. Wir waren wie Tiere“, sagt er. „Nun sind wir Libyer wieder Menschen. Ich liebe mein Land.“

Inzwischen brummt auch das Geschäft bei Shaham wieder. „Nach Gaddafi haben wir bei null begonnen.“ Jetzt aber wird das Leben jeden Tag ein bisschen besser.

Quelle: Youtube/QuatchiCanada

Tatsächlich hat sich die Wirtschaft in dem Land erstaunlich rasch erholt. Die deutsche Außenhandelsgesellschaft GTAI beobachtet vor allem im Privatsektor kräftige Investitionen. Und auch die Erdölproduktion hat längst wieder angezogen und fast das Niveau vor dem Aufstand erreicht. Das Bruttoinlandsprodukt ist laut Internationalem Währungsfonds mit 85 Milliarden US-Dollar sogar über dem vor der Revolution mit 73,6 Milliarden Dollar.

Im vergangenen Jahr wurde zudem ein neues vorläufiges Parlament gewählt. Es waren erstaunlich faire Wahlen ohne große Zwischenfälle. Und anders als in Tunesien oder Ägypten ging eine liberale Partei als stärkste Kraft aus den Wahlen hervor.

Aber vielleicht kam die Euphorie auch zu früh. Denn während die politische Beteiligung die Islamisten in den Nachbarländern zähmte, agieren die Extremisten in Libyen nun offen auf der Straße. Schwer bewaffnete islamistische Milizen werben vor allem im Osten um Unterstützung für ihren Kampf. Zehntausende Waffen sind noch im Umlauf. Die prekäre Sicherheitslage schreckt neue Investoren ab, die den Aufschwung auch in Zukunft garantieren sollen. Noch immer gilt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Lufthansa hat im Februar seine Flüge nach Tripolis vorübergehend eingestellt und es mit der unruhigen Lage begründet.

Shaham kennt die Diskussionen über die vielen Waffen. Erst im Herbst wurden in dem Land Pistolen und Raketen eingesammelt. Wer besonders eifrig war, konnte ein iPad oder einen Kleinwagen gewinnen. Einer soll sogar einen Panzer abgegeben haben. Doch nur wenige Libyer haben sich tatsächlich von ihren Gewehren trennen können.

Shaham traut der neuen Regierung noch nicht. Er reißt die Schublade seines Schreibtisches auf, holt eine Pistole heraus und fuchtelt damit herum. „Es gibt nur einen sicheren Ort für meine Waffen“, sagt er und legt sie dann auf den Schreibtisch, „der ist bei mir.“ Solange es keine Verfassung und keine stabile Regierung gibt, will er seine Waffen nicht abgeben. „Ich weiß doch nicht, was die damit machen.“

Ohnehin hat er sie erst neulich gebraucht. Gadaffi-Treue aus der Stadt Bani Walid hatten einen Rebellen entführt und getötet, der an der Festnahme Gaddafis beteiligt gewesen sein soll. Es war auch die Rede davon, dass in der Stadt wieder die grünen Flaggen Gaddafis wehen. Shaham hat deshalb noch einmal zu seinen Waffen gegriffen. „Niemals können wir das vergessen, was Gaddafis Leute uns angetan haben“, sagt er.

Libyen ist noch weit von der Normalität entfernt. In Bengasi wird dies vielleicht am deutlichsten. In der Stadt, rund 800 Kilometer östlich von Misrata, hat die Revolution begonnen, und es gibt Leute, die sagen, dass dort gerade alles wieder verspielt wird.

Bengasi liegt im Norden der Bucht der Großen Syrte in der Kyreneika. Die Stadt gehörte neben Tobruk zu den ersten befreiten Großstädten. Hier brachte schon der Nationalheld Omar el Muchtar den Kolonialherrn Italien an den Rand einer Niederlage.

Es hat geregnet in den vergangenen Tagen. Es war nicht viel. Aber das Kanalsystem ist verstopft, und es reicht, um die Straßen unter Wasser zu setzen, als hätte es seit Tagen geschüttet. „Willkommen in der Stadt der Finsternis“, hat Mohammed el Zawwam zur Begrüßung gesagt und dabei gelacht.

Zawwam ist 28 Jahre alt, er trägt eine Ferrari-Mütze. Mit einem jungen Team baut er einen Fernsehsender für Bengasi auf. Es ist ein Wahnsinnsprojekt mit einem Startkapital von 5 Millionen US-Dollar. Er möchte das Studio zeigen und rast jetzt durch die Nacht der Stadt. Es könnte jede andere Stadt dieser Welt sein. Polizisten kontrollieren ein paar junge Autofahrer, in den Restaurants sitzen junge Libyer und essen Shawarma und trinken Cola. „Von wegen Stadt der Finsternis“, sagt Zawwam. „Ihr Journalisten habt keine Ahnung, Ihr habt Angst vor der Stadt, das ist euer Problem.“

Bengasi ist inzwischen Sinnbild für Libyens schwierige Übergangszeit geworden. In Bengasi wurde im Herbst das Konsulat der USA attackiert, der Botschafter starb. Zuvor war bereits das Büro des Internationalen Roten Kreuzes beschossen worden. Im Januar entkam der italienische Konsul mit Glück einem Attentat. Seit Monaten werden hochrangige Sicherheitskräfte systematisch ermordet. Dutzende Polizisten starben bisher. Es ist nicht klar, wer hinter den Anschlägen steckt. Die Bürger der Stadt haben islamistische Milizen verdächtigt und aus der Stadt gejagt. Aber sie formieren sich jetzt außerhalb der Stadt neu.

Zawwam hält vor einer Villa an. Man muss einen weiten Satz aus dem Auto machen, weil das Kanalwasser die Straße überflutet hat. Es ist spät am Abend, aber die Redakteure von Bengasi TV arbeiten noch. Auf einem Monitor flimmern Aufnahmen von der Revolution. Ein Kollege Zawwams berichtet von seinen Recherchen. Ein Bauprojekt von Bilfinger kommt in Bengasi nicht voran, weil das Areal von Flüchtlingen besetzt wurde. Nachbarn hatten die Bagger und Kräne des Unternehmens im Krieg gesichert und warten seither auf eine Rückkehr des Unternehmens.

Zawwam hat während der Revolution früh erkannt, dass er nicht als Kämpfer taugt. Er hat Fotos gemacht und im Mediencenter Videos und Bilder von dem Aufstand in die ganze Welt gesendet. „Die Kamera ist die gefährlichste aller Waffen.“ Später hat er auch im Mediencenter von Misrata geholfen. Dort hat er auch Tim Hetherington kennengelernt. Er sagt, dass er den Tod des Dokumentarfilmers gefilmt hat, aber das Video bis heute nie veröffentlicht hat.

Zawwam hat große Träume. „Zuerst starten wir mit unserem Sender in Bengasi“, sagt er, dann im ganzen Land. „Vielleicht werden wir einmal so international wie El Dschasira.“ Nur eines ist ihm wichtig: Immer soll es der Sender für die einfachen Menschen bleiben.

Es gibt genug, für das der Sender hier kämpfen muss. Das Regime hat die Provinz jahrzehntelang vernachlässigt. „Gaddafi hat sich nicht um uns gekümmert, es gibt keine Infrastruktur, keine Investitionen“, sagt Zawwam. Doch das Unbehagen ist in Bengasi auch nach der Revolution geblieben. Auch heute fühlen sich die Bewohner der ölreichen Region von der zentralen Regierung ignoriert. Die Forderungen nach einem föderalen System werden immer lauter. „Sehen Sie sich doch um“, sagt Zawwam, „nicht einmal die Kanalisation funktioniert.“

Die Regierung scheint dafür kein Gehör zu haben. Tripolis hat gerade genug damit zu tun, die 4000 Kilometer lange Landesgrenze zu sichern. Die Grenzbeamten sind schlecht ausgerüstet, immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen, im Süden können Flüchtlinge und Schmuggler die Grenzen nahezu unbehindert überqueren. Die schweren Waffen aus dem Bürgerkrieg haben in Mali einen neuen Konflikt befeuert, auch in Tunesien und Ägypten wurden Lkw voller Waffen gestoppt.

Salah Moud

Verzweifelter Kampf gegen SchmugglerDer Mann, der daran fast verzweifelt, ist Salah Moud. Er ist Vorsitzender des lokalen Rates in Umm Saad, dem letzten Ort an der Grenze zu Ägypten. Umm Saad ist eine trostlose Stadt. Männer in schlechter Kleidung sitzen am Straßenrand, zwei Jugendliche schnüffeln an einer Tüte mit Kleber. Drogen, Waffen, Alkohol und Terroristen, Flüchtlinge, die auf der Suche nach einem Schlepper für Europa sind, alle wollen hier über die Grenze. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen, und immer wieder weiß sich Libyen nicht anders zu helfen, als die Grenze vorübergehend zu schließen.

Als Salah Moud am frühen Morgen das Treppenhaus des Rathauses betritt, wird er erwartet. Drei Männer folgen ihm auf den Weg in sein Büro, sie reden auf ihn ein, wedeln mit Papieren. Kaum hat er sich wortlos gesetzt, umringen sie ihn. Mouds Assistent redet auf die Leute ein, blättert durch die Briefe, bevor er sie Moud übergibt. Es ist gespenstisch ruhig trotz der vielen Antragsteller. Manchmal schüttelt Moud den Kopf und fordert neue Unterlagen an, manchmal aber reicht ein flüchtiger Blick, und Moud setzt seine begehrte Unterschrift aufs Papier.

«Wir bräuchten hier an der Grenze

mehr Autos, mehr Personal.»

Salah Moud

Dann bringt jemand Sandwichs. Salah Moud setzt sich an einen Tisch in der Ecke des Büros und isst. „Umm Said ist ein schwieriger Ort“, sagt er jetzt. „Wir bräuchten hier an der Grenze mehr Autos, mehr Personal.“ Die Berichte, dass Schmuggler die Grenzbeamten unter Druck setzen, haben sich zuletzt gehäuft. Ein Grenzbeamter zeigt trotzdem auf einem Computer ein Video einer erfolgreichen Aktion gegen Alkoholschmuggler. Es ist eine der wenigen Erfolgsmeldungen, die sie verbreiten können.

Zuletzt hat Moud in Tripolis um Verstärkung gebeten. Aber selbst dieses Personal würde nicht ausreichen. Sein Assistent mischt sich jetzt ein, „wir brauchen bessere Bildung, ein funktionierendes Gesundheitssystem, dann hört auch das Schmuggeln auf“. Sie kauen jetzt an ihrem Sandwich. Keiner sagt mehr etwas. Sie wirken nicht frustriert, aber überarbeitet und eigentlich ziemlich besorgt.

Der Aufstand und was danach geschah

-

15. Februar 2011

Nach Aufrufen im Internet kommt es zu ersten Demonstrationen in Libyen.

17. Februar 2011

Die Opposition ruft zu einem „Tag des Zorns“ auf. Es kommt zu Protesten in allen großen Städten des Landes. Dutzende Demoteilnehmer sterben. Der Tag gilt als der Beginn des Aufstandes gegen das Regime.

20. Februar 2011

Die Stadt Bengasi ist in der Hand der Aufständischen.

5. März 2011

Bildung eines Nationalen Übergangsrates in Bengasi unter Vorsitz von Gaddafis Ex-Justizminister Mustafa Abd el Dschalil

17. März 2011

Kurz vor der Rückeroberung Bengasis durch die Armee verhängt der UN-Sicherheitsrat eine Flugverbotszone über Libyen.

20. August 2011

Beginn des Aufstandes in der noch von der Regierung kontrollierten Hauptstadt Tripolis.

23. August 2011

Die Aufständischen erobern die Gaddafi-Residenz Bab el Aziziya in Tripolis

20. Oktober 2011

Gaddafi wird auf der Flucht aus seiner Heimatstadt Sirte von Rebellen getötet.

23. Oktober 2011

Übergangsratsvorsitzender Dschalil erklärt in Bengasi vor einer Menschenmenge den Krieg offiziell für beendet.

31. Oktober 2011

Der Übergangsrat wählt mit 26 von 51 Stimmen Abdel Rahim el Kib zum neuen Premier.

-

Dezember 2011

Im Osten des Landes sowie in Tripolis eskaliert die Gewalt zwischen rivalisierenden bewaffneten Kräften; in den Folgewochen kommt es in und um Tripolis zu Gefechten.

7. Juli 2012

Erste freie Parlamentswahl nach dem Sturz Gaddafis; Verteilung der 80 Parteisitze: Allianz der nationalen Kräfte 39, Partei für Gerechtigkeit und Aufbau 17, Nationale Front 3, Kleinparteien 21; 120 Sitze für Einzelbewerber

8. August 2012

Der Nationale Übergangsrat übergibt die Macht an den Nationalkongress.

11. September 2012

Extremisten greifen das US-amerikanische Konsulat in Bengasi an. Unter anderem wird der Botschafter dabei getötet.

12. September 2012

Das Parlament wählt den bisherigen Vizepremier Mustafa Abu Schagur (Nationale Front) zum neuen Premierminister.

14. Oktober 2012

Der unabhängige Ali Zeidan wird Nachfolger des nach einem Misstrauensvotum zurückgetretenen Premiers Mustafa Abu Schagur.

23. Oktober 2012

In Bani Walid brechen Kämpfe aus. Auslöser ist die Tötung Omar Ben Schaabans, der an Gaddafis Festnahme beteiligt war.

24. Januar 2013

Das Auswärtige Amt ruft alle Deutschen auf, Bengasi zu verlassen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Arabischer_Frühling

http://www.bpb.de/internationales/afrika/arabischer-fruehling/52440/jordanien

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Libyen_node.html

Munzinger-Archiv

Zusammenstellung:

RZ-Archivar Frank Girmann